DOE试验设计为什么要加中心点?

关键词:DOE,试验设计法,试错成本,质量管理

作者:盈飞无限 高级咨询顾问 Frank

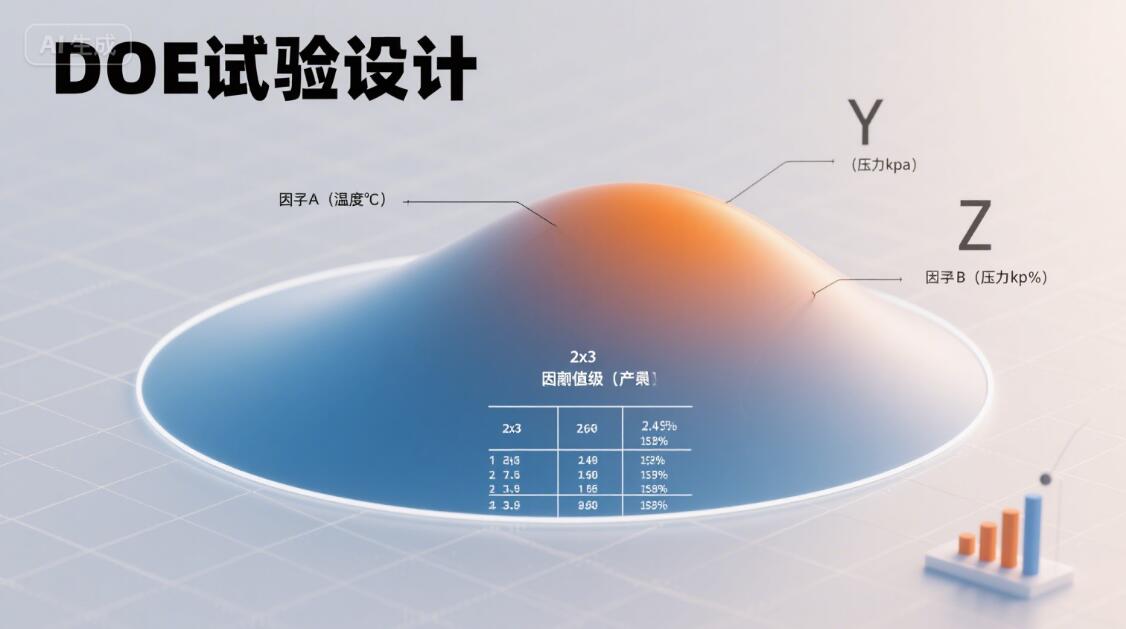

上周我老婆想复刻网红巴斯克蛋糕,食谱说 “180 度烤 25 分钟”,结果烤出来是 “焦糖脆壳砖头”;改成 170 度 30 分钟,又成了 “流心布丁瘫在盘子里”;再试 175 度 27 分钟,结果介于两者之间,却还是没那股 “外焦里嫩” 的灵魂 ——明明试了三个温度时间组合,怎么就找不到那个 “刚刚好”?我建议她试试DOE。“DOE?听着就像实验室里的高大上操作,跟我烤蛋糕有啥关系?” 老婆一脸不解的问我。其实 DOE 一点都不玄乎,全称 “试验设计”。比如你想调一杯好喝的咖啡,变量是 “咖啡粉量”(5g/15g)和 “水量”(150ml/350ml),要找 “不苦不淡刚好” 的组合,这就是最简单的 DOE。但只试这四个角落的组合还不够,必须加个 “中心点”—— 比如 10g 粉、250ml 水,不然你大概率会跟烤蛋糕一样,试到怀疑人生。

为啥中心点这么重要?咱用两个生活案例掰扯清楚,保证比看教科书有意思。

第一个作用:揪出 “偷偷变弯” 的关系,避免想当然翻车。你有没有过这种错觉:“A 和 B 是直线关系,中间值肯定最好”?比如煮泡面,假设你试了两个极端:100ml 水(煮出来面硬得硌牙,咬着像嚼干脆面)、300ml 水(面软得像浆糊,吸溜一口能粘住嘴唇)。按 “直线思维”,中间 200ml 水肯定是 “黄金水量” 吧?结果 200ml 水煮出来的面,居然比 300ml 还烂!后来才发现:面条吸水不是 “加多少水就吸多少” 的直线关系 —— 煮到 15 分钟时,200ml 水刚好被吸完,剩下的 2 分钟里,面在锅里 “干烧”,外层都煮化了,能不烂吗?这时候 “中心点”(200ml 水)就帮了大忙:它直接戳破了 “直线关系” 的幻想,告诉我们 “水量和口感的关系是弯的”。要是没加这个点,我可能会一直卡在 “100ml 太硬、300ml 太烂” 的死循环里,还以为是面条牌子有问题。DOE 里管这叫 “检验弯曲性”,翻译成人话就是 “别以为中间值一定好,先试了中心点再说”。

第二个作用:当 “误差侦探”,帮你分清 “运气” 和 “真规律”。比如说烤饼干,选了两个变量:温度(180 度 / 220 度)、时间(10 分钟 / 15 分钟),四个角落试完,不是边缘焦了就是中间没熟。后来加了中心点:200 度 12.5 分钟,第一次烤出来外脆里软,蔓越莓还流心,差点以为自己 “顿悟了烘焙玄学”。但不要高兴太早 —— 毕竟烤箱这东西很玄学,说不定刚才只是 “温度刚好飘到了合适值”?于是再次按中心点的条件,重复烤了 3 次。结果你猜怎么着?3 次烤出来的饼干几乎一模一样,连脆度都没差多少!这就是中心点的第二个本事:估计 “试验误差”。要是我没重复中心点,可能会以为 “180 度 12 分钟也行”,结果烤出来又焦了 —— 因为我家烤箱实际温度比显示低 5 度,第一次中心点刚好凑齐了 “显示 200 度 = 实际 195 度” 的好运气,要是没多试几次,根本发现不了这个误差。

简单说,中心点就像 “试错时的对照组”:如果几次中心点结果都差不多,说明你找到的规律是 “真的”;要是差别很大,那大概率是工具不靠谱(比如烤箱温度不准),或者操作有问题(比如每次放的位置不一样),得先解决这些问题再继续试。

说白了,DOE 加中心点的逻辑,本质是 “用最小的试错成本,换最靠谱的结果”—— 生活里哪有那么多 “一次就成” 的好事?但只要找对方法,至少能让你少走很多弯路。下次你再为 “试错” 抓狂的时候,不如先停下来想想:“我有没有找对中心点?” 要是没有,赶紧补一个,说不定困扰你半天的问题,立马就有答案了。